Les Forts disparus

Sommaire

L'ancienne enceinte fortifiée de Calais

Quelques batteries côtières oubliées : le fort de l'Estram et des Crabes

L'ancienne enceinte fortifiée de Calais

Construction…

La première enceinte fortifiée fut construite en 1223 sur ordre de Philippe Hurepel, comte de Boulogne-sur-Mer. (cf. partie sur la citadelle). Ces fortifications furent renforcées au nord-ouest par la construction d’un château…

Sous l’occupation anglaise, du 4 août 1347 au 7 janvier 1558, Edouard III, roi d’Angleterre, et ses successeurs entourent la ville d’un mur discontinu constitué de quarante tours.

Ainsi durant plus de cinq siècles, du XIIIème au XVIIIème siècle, Calais fut dotée de remparts dont la ceinture, cependant, se limitait au nord de la ville actuelle, à savoir le Calais historique (avant sa fusion avec Saint-Pierre en 1885)…

Délimitation…

- Le front nord :

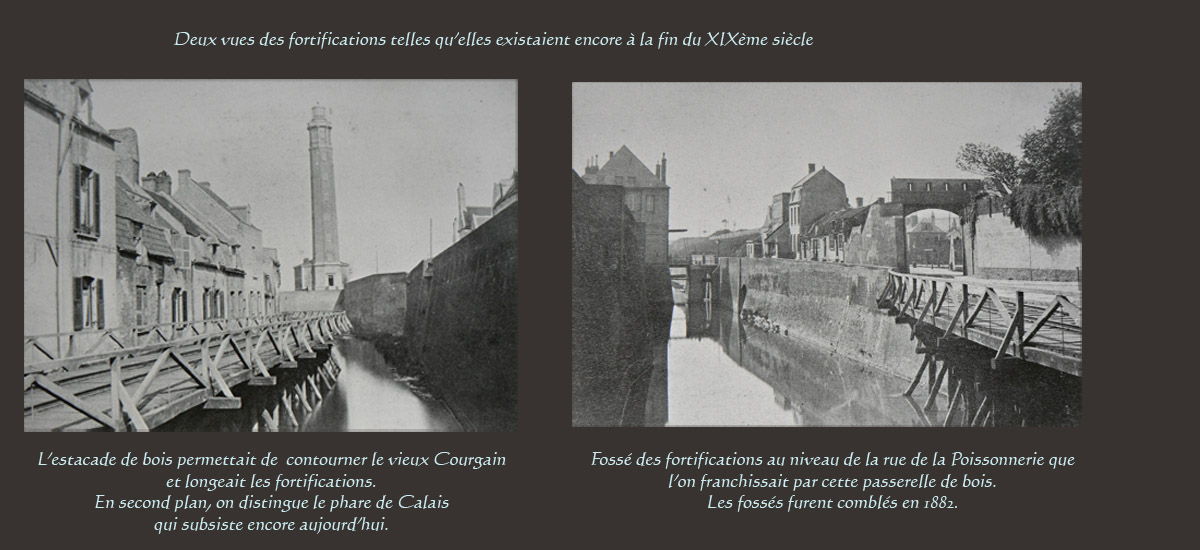

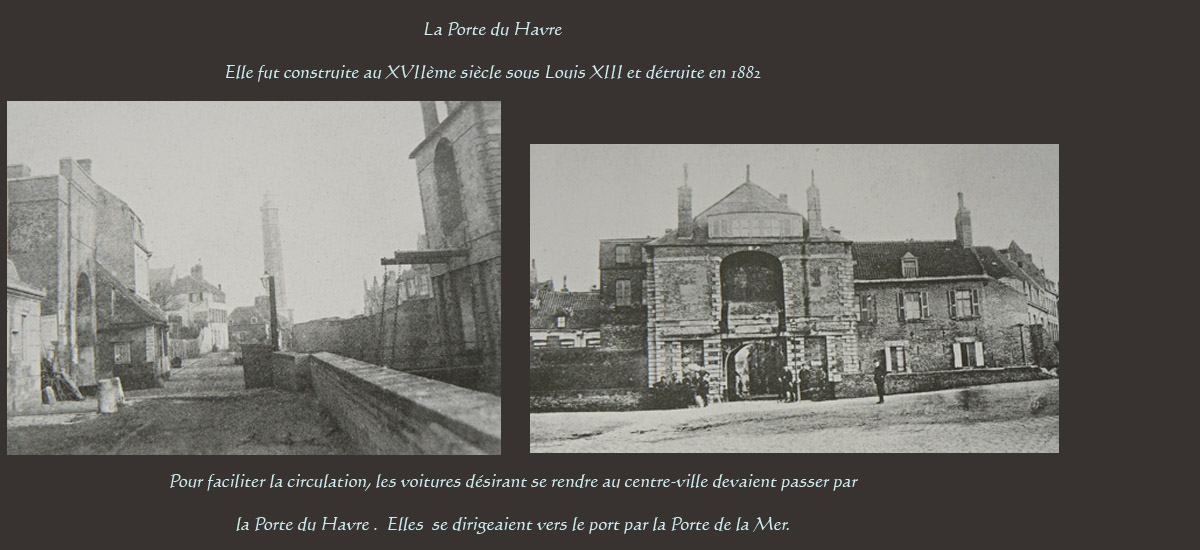

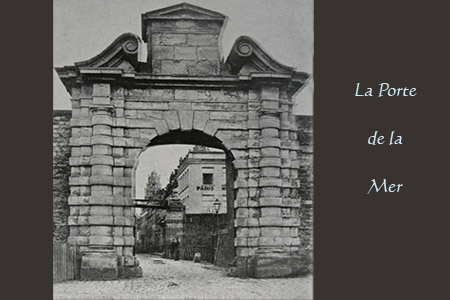

Il était situé au niveau de l’actuel Boulevard des Alliés qui mène au phare. Constitué d’un mur épais, il comptait deux portes, la «Porte de la Mer » et la « Porte du Havre». Il longeait un fossé. (cf. photos)

- Le front est :

Cet ouvrage, également appelé « tête de Gravelines », avait pour toute ouverture vers l’extérieur un souterrain qui permettait aux piétons d’accéder aux glacis.

- Le front sud :

Il partait de la rue Berthois pour rejoindre l’esplanade Jacques Vendroux en longeant l’actuel Parc Richelieu. Il était percé de la « Porte Richelieu » qui a laissé son nom au parc.

- Le front ouest :

Il se poursuivait jusqu’au château situé au nord ouest de la ville. En 1880, on y perça une porte pour permettre aux tramways qui entraient à Calais par la Porte Richelieu, qui était très étroite, de revenir vers Saint-Pierre. Son existence fut éphémère.

Un démantèlement nécessaire…

Au début du XIXème siècle, les fortifications calaisiennes occupent jusqu’à 76% de la surface urbaine. La vie calaisienne doit s’organiser dans un rectangle étroit de 550 mètres sur 420 mètres.

Dans cette ceinture de murailles, de bastions et de fossés, Calais étouffe.

On ne peut construire librement pour faire face à la croissance démographique car bien au-delà des remparts s’appliquent également des zones de servitude militaire qui s’étendent jusqu’à 974 mètres en amont. La fluidité des moyens de transport est également rendue difficile dans l’enceinte.

Au nord, le port ne dispose que d’un hectare à l’ouest du bassin du Paradis pour développer son activité commerciale, aucun magasin ni bureau. Lorsque l’on débarque, on se heurte immédiatement aux remparts.

Il apparaît de plus en plus évident que ces remparts constituent un obstacle au développement urbain et portuaire de la ville. Dès lors, il est décidé leur démantèlement.

En 1843, l’ancienne fortification anglaise qui comprenait tous les terrains entre les rue des Maréchaux et Richelieu, d’une part, et entre les rues française et Jean de Vienne, d’autre part, est démolie. La ville rachète ces terrains et fait planter sur ces dernier un jardin appelé à l’origine « le Front Sud », et aujourd’hui « Parc Richelieu ».

Le démantèlement des remparts se poursuivit au cours du siècle et allait faciliter la fusion entre Calais et Saint-Pierre-les-Calais au sud, en 1885…

Le Fort Rouge

Origine…

En 1691, Vauban décide la construction d’un nouveau fort pour défendre l’entrée du port de Calais… construction qui tarde cependant à devenir réalité. Or les menaces étrangères s’accentuent :

Depuis 1688, la Guerre de la Ligue d’Augsbourg, également appelée « Guerre de la Grande Alliance » ou « Guerre de Neuf Ans » car elle allait durer jusqu’en 1697, oppose la France de Louis XIV à une large coalition européenne entrainée notamment par Guillaume III d’Angleterre. Outre l’Angleterre, cette coalition regroupe l’Empire habsbourgeois, les Pays-Bas espagnols (« les Provinces Unies »), les Etats allemands, la Savoie et la Suède.

Le 25 septembre 1694, une flotte composée de 45 navires, plus précisément 16 vaisseaux de ligne, 21 frégates et 8 galiotes à bombes, se présente devant Calais. Le 27, les galiotes se rapprochent de la côte et tirent 160 bombes avant de regagner le large. Cette attaque démontre cruellement l’insuffisance des moyens de défense à l’entrée de la ville.

C’est dans ces conditions que l’ingénieur Clément sous les ordres de Vauban construit le fort rouge en 1695. Grâce à ses feux croisés avec le fort Lapin, on renforce la protection des jetées, et empêche tout bombardement depuis la mer. En 1695 et 1696, le Fort Rouge se révéla ainsi très précieux contre les Anglais …

Composition…

Le fort, soutenu par 165 pilotis en chêne de 15 mètres de haut, était constitué d’une simple plateforme demi-circulaire de 55m de long sur 19 de large. Il comprenait outre le magasin pour l’armement, une soute aux poudres d’une capacité de 3000kg, un corps de garde pour 50 hommes, un logement pour le gardien et un mirador pour le feu de marée et les signaux.

En 1772, on ajouta un pavillon pour le jour et un fanal pour la nuit. Le premier servait à indiquer quand le chenal était praticable, le second signalait les jetées.

De la couleur du fort…

Un mémoire de Vauban révèle que le fort fut appelé ainsi à cause de la couleur de son corps de garde.

La légende prétend en revanche qu’on l’appela ainsi à cause de son feu redoutable. Il était en revanche protégé des tirs par la marée qui n’offrait pas suffisamment de tirant d’eau aux grands vaisseaux pour s’approcher (en l’occurrence, à l’époque, les 8 m nécessaires).

Enfin, une autre explication s’appuie sur les conventions maritimes en usage dans le choix des couleurs de balisage. On sait en effet que la couleur des balises guide le navigateur à l’entrée des ports ; elle indique la route à suivre pour entrer ou sortir du port. Or, la couleur rouge est associée à la couleur tribord, située à droite. Les navires arrivant du large laissaient donc à leur droite le fort rouge, situé à proximité de la jetée ouest… à la différence du fort vert, situé quant à lui à proximité de la jetée est, autrement dit, à bâbord, à la gauche des navires s’approchant du port.

! Moyen mnémotechnique pour distinguer bâbord de tribord : Batterie (Bâbord à gauche, Tribord à droite)

Démantèlement…

Le Fort Rouge rendit de bons et loyaux services jusqu’en juillet 1864, date de son démantèlement.

Le Fort Vert

Naissance et mort…

Le Fort Vert n’eût qu’une brève existence (80 ans). Construit sous l’ordre de Vauban en 1695, il devait renforcer la défense nord-est de Calais. Il se révéla cependant beaucoup moins utile que le fort rouge, en particulier du fait du « relèvement et l’élargissement de l’Estran [qui] éloignèrent alors les mouillages des vaisseaux qui n’étaient plus à portée de bombardements de la ville » (dixit Sieur Fourcroy, 15 septembre 1771).

Par ailleurs, mal entretenu, il fut finalement détruit dès 1777.

Composition…

Son architecture semble proche de celle du fort rouge. Comme ce dernier, il fut construit en bois pour des raisons économiques et techniques. Outre un coût moins élevé, cette batterie en bois offrait des délais de construction plus courts, avec moins de prise aux vagues, et elle était facilement réparable.

De forme quasiment octogonale, le fort reposait sur une série de pilotis. Outre un corps de garde, on y compta jusqu’à 8 canons.

Vestiges…

Jusqu’en avril 1976, le Fort Vert fit parler de lui. A l’occasion de travaux portuaires, à environ 500 mètre de la jetée est, on redécouvrit la base semi-circulaire de l’ouvrage, ainsi qu’une centaine de pilotis et le système de fascinage constitué de pieux et piquets entrelacés. L’achèvement des travaux d’aménagement du port en eau profonde a cependant fait disparaître ces restes.

Le Fort Lapin

Historique…

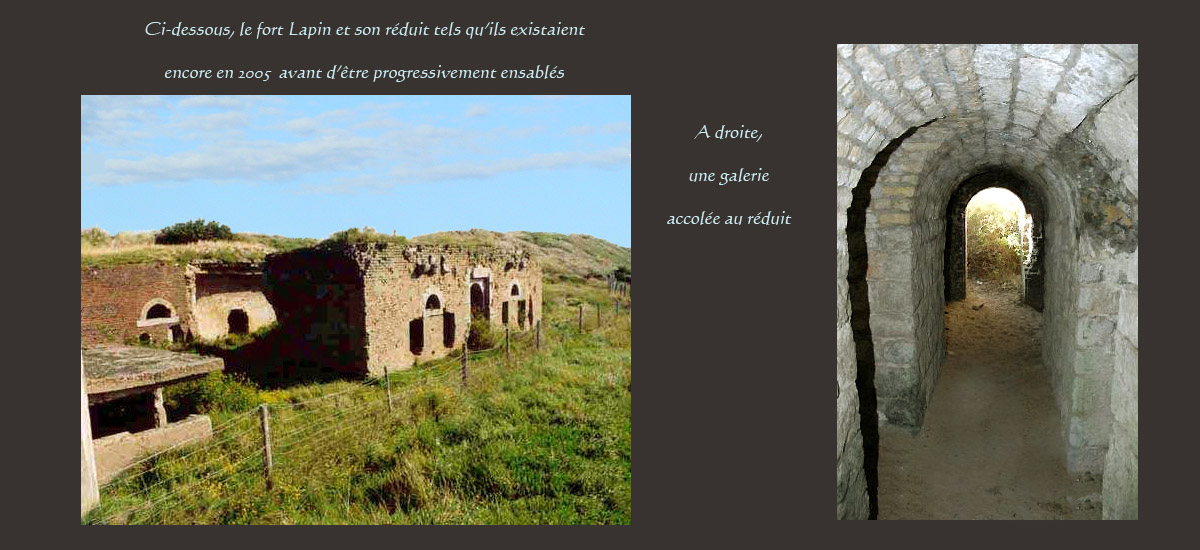

1690 : Vauban ordonne la construction de cette batterie côtière rectangulaire pour compléter la défense du littoral maritime. Située sur la dune ouest, à la sortie de Blériot Plage, elle est faite de maçonnerie pour mieux résister aux bombardements anglais dont Calais est l’objet, et empêcher une éventuelle percée entre la ville de Calais et le fort Nieulay. A l’origine, un sergent et dix hommes y montent la garde.

1778 : le fort est restauré et garni d’une puissante artillerie.

1794 : l’ingénieur en chef J. Dumarché évoque son « artillerie de gros calibre, (ses) deux fourneaux à rougir les boulets de quatre canons de bronze de calibre 12 ».

1814-1815 : il est question un temps d’établir un camp retranché à l’ouest de Calais au moyen de redoutes et de bastions situés entre le Nieulay et le fort Lapin. Mais, ce projet ne se concrétisera jamais.

1860 : on l’agrandit et érige un réduit supplémentaire entouré d’un fossé.

1901 : il est encore utilisé et on peut lire dans le Phare de Calais n°849 que le « premier bataillon du 73e de ligne, venant de Béthune, a gagné ses nouveaux casernements. » Les hommes sont logés assez confortablement. L’eau potable est fournie par un puits installé au milieu du fort. On compte deux cuisines au fort.

Dans l’entre-deux guerres : les Français y installent 4 canons de 164,7 mm en cuves.

1940 - 1944 : l’ensemble du site est quelque peu remanié. Les Allemands y construisent un blockhaus.

27 septembre 1944 : les Canadiens libèrent le site de l’occupant allemand.

Un fort de plus en plus enfoui dans le sable

Depuis sa libération, le fort Lapin, très endommagé par les bombardements, a été laissé à l’abandon. En outre, la restauration des dunes au lendemain de l’ouverture du tunnel sous la Manche, et en particulier la réimplantation d’oyats, ont accéléré son ensablement.

Aujourd’hui, il disparaît sous les dunes, et ce d’autant plus rapidement, que son accès est protégé.

Un camping situé à proximité et qui porte son nom nous rappelle cependant sa présence, ainsi que l’imposant blockhaus allemand à proximité immédiate.

Quelques batteries côtières oubliées : le fort de l'Estram et des Crabes

Il semble qu’il ne reste plus rien aujourd’hui des forts de l'Estram ou Estran et des Crabes, à peine le souvenir de leur existence…

Comme pour le fort Lapin, ils ont été construits en 1690...

Le fort de l’Estran :

Il se trouvait entre le Fort Rouge et le Fort Lapin. Il était en bois, sur pilotis. Il aurait été incendié en 1739 suite à l’imprudence de la garde.

Le fort des Crabes :

Il était revêtu de pierres taillées, à peu près à mi-chemin entre la Citadelle et le Fort Nieulay, sur une digue qui communiquait de l’un à l’autre des ouvrages fortifiés. Il fut déclassé par le Conseil supérieur de la Guerre le 1er octobre 1988, et aussitôt démoli.